今回は、江戸時代から現在まで残る全国でたった12しかない現存十二天守、「丸亀城」についてご紹介したいと思います。

丸亀城について

概要

丸亀城は、別名亀山城とも呼ばれ、標高66メートルの亀山に築かれた平山城になります。平山城といっても、標高○○メートル以上で○○メートル未満といったように厳密に定義が決まってはいるわけではありません(丸亀城は、一般的に平山城と言われているので、気にすることではありませんが)。

本丸、二の丸、三の丸、帯曲輪、山下曲輪があり、東西およそ540メートル、南北およそ460メートルの内堀内204,756㎡が史跡範囲になります。

「石の城」と形容されているとおり、石垣の名城として全国的に有名で、石垣好きにはたまらない城、それが丸亀城です。

大手一の門・二の門

堀にかかる橋を渡ると、まずは大手二の門です。次に見える一の門と同時に建てられた高麗門形式の門になります。橋の上からこの大手二の門と天守を同時に見ることができます。

二の門を抜けると次は大手一の門。

でーーーんと正門らしい風格のあるたたずまいで出迎えてくれます。

一の門は、二階建てになっており、二階部分が櫓、一階部分が門となっています。

これで、門を閉めた状態でも二階部分の櫓から城外を監視したり、攻撃したりすることも容易になります。

私はこの枡形にじっと立っているだけでも、いろんな想像をしてしまってワクワクが止まりませんでした。

敵の侵入を防ぐための門ですから、とても重要になります。訪れた際には、じっくりと観察したい場所ですね。

見返り坂

大手一の門を入り左に進んでいくと「見返り坂」と呼ばれる坂があります。この坂を登るときにあまりのきつさに立ち止まって、つい登ってきた道を振り返ってしまうことが名前の由来だそうです。それもそのはずで、かなりの急勾配になっており、それが150メートルも続きます。途中からさらにとどめを刺すかのように、勾配がさらにきつくなりますのでご注意を。足腰が悲鳴をあげます(笑)

石垣「扇の勾配」

丸亀城といえば、石垣。三の丸北側の石垣は、そのなかでも最も高く、20メートルを超える城壁が続きます。隅角部の石垣は、緩い勾配から次第に急になり、上部で反り返るように積まれています。その美しい曲線美は、「扇の勾配」と呼ばれ、見どころとなっています。

この「扇の勾配」は見返り坂から見ることができます。一気に登るとしんどいので、休憩がてら足を止めてじっくり見ながら進んでいくといいかもしれません。

石材を割る際の矢穴がしっかりと残ってますね。

きりんは、この矢穴に触れるのが好きだな。

天守

天守は、1660(万治3)年に完成したもので、四国のなかで最も古い天守です。冒頭でも申し上げたとおり、現存十二天守の一つです。

3層3階で高さはおよそ15メートルと小ぶりで、日本一小さな現存木造天守としても知られています。

他の天守と比べると小ぶりではありますが、破風のなかでも最も装飾性の高い唐破風や千鳥破風が設けられており、意匠をこらした建築になっています。

この辺りは、やはりデザインセンスといいますか、外観が単調にならないよう装飾されていて、見る者を飽きさせないですね。

これは、丸亀城だけでなく、全てのお城に言える魅力の一つですね。

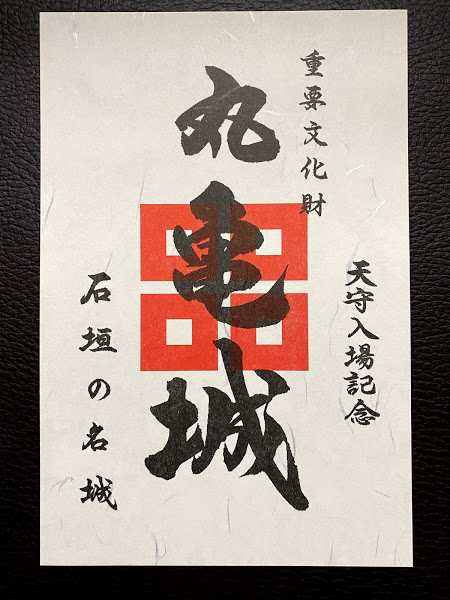

天守の入場券↓ 墨絵風でカッコいいです。

壁は太鼓壁で、しっかりと防弾できる構造になっていました。↓

天守からの景色↓

北側は瀬戸内海を眺めることができます。

年表

丸亀城のおおまかな年表は以下のとおりです。

| 1587(天正15)年 | 生駒親正、讃岐国に封ぜられる。 |

|---|---|

| 1597(慶長2)年 | 生駒親正・一正父子、丸亀城築城に着手。 |

| 1602(慶長7)年 | 丸亀城築城完成。 |

| 1615(元和元)年 | 一国一城令により、丸亀城廃城となる。 |

| 1640(寛永17)年 | 生駒氏所領没収、出羽国由利郡矢島に転封となる。 |

| 1641(寛永18)年 | 天草郡、富岡城主山崎家治、西讃岐5万石余の領主となる。 |

| 1643(寛永20)年 | 山崎家治、当年の参勤交代を猶予され、幕府から銀300貫を得て、丸亀城再築に着手。 |

| 1657(明暦3)年 | 山崎氏絶家。大洲藩主加藤氏在番する。 |

| 1658(万治元)年 | 京極高和、丸亀藩主となる。石高6万67石。 |

| 1660(万治3)年 | 丸亀城天守、完成。 |

| 1670(寛文10)年 | 丸亀城大手門を南から北の現在地に移す。城内屋敷の建設。 |

| 1688(貞享5)年 | 下金倉村の海浜、中洲へ京極家別館をつくる。(現中津万象園) |

| 1694(元禄7)年 | 高或3代藩主となり、庶兄高通に多度津1万石を分ける。 |

| 1869(明治2)年 | 京極郎徹、版籍を奉還し丸亀藩知事となる。城内屋敷出火し、焼失。 |

| 1877(明治10)年 | この頃、城内の櫓や城壁などが取り壊される。 |

| 1943(昭和18)年 | 丸亀城天守、国宝に指定。 |

| 1950(昭和25)年 | 天守の解体修理が完成。天守、法改正により重要文化財となる。 |

| 1953(昭和28)年 | 丸亀城跡が国指定史跡となる。 |

| 1957(昭和32)年 | 丸亀城大手門が重要文化財となる。 |

| 1963(昭和38)年 | 丸亀城玄関先御門等が県指定文化財となる。 |

| 1997(平成9)年 | 築城400年祭が開催される。 |

| 2015(平成27)年 | よみがえる丸亀城~丸亀歴史体感アプリ~作成。 |

| 2016(平成28)年 | 三の丸坤櫓跡石垣修理工事に着手。 |

また、城主替年表は以下のとおりです。

| 領主・城主 | 在職年月日 | 備考 |

|---|---|---|

| 生駒雅楽頭親正 | 天正15~慶長5年 | 讃岐国の領主、高松城を居城とする。丸亀城の築城開始。 |

| 同 讃岐守一正 | 慶長6~慶長15年 | 高松城に移り、丸亀城に城代を置く。 |

| 同 讃岐守正俊 | 慶長15~元和7年 | 一国一城令により、丸亀城廃城。 |

| 同 壱岐守高俊 | 元和7~寛永17年 | お家騒動により所領没収。出羽国矢島転封。 |

| 山﨑甲斐守家治 | 寛永18~慶安元年 | 讃岐国二分。天草富岡から西讃岐へ転封。生駒氏城跡地に丸亀城を再築。 |

| 同 志摩守俊家 | 慶安元~慶安4年 | 外堀の修復。領内の治水事業や満濃池の修復工事。 |

| 同 虎之助治頼 | 慶安5~明暦3年 | 8歳で没し、絶家。叔父豊治、備中成羽へ転封。 |

| 京極刑部少輔高和 | 明暦4~寛文2年 | 播州龍野から転封。天守が完成する。 |

| 同 備中守高豊 | 寛文2~元禄7年 | 大手門を現在の位置に移す。中津別館(現中津万象園)をつくる。 |

| 同 若狭守高或 | 元禄7~享保9年 | 庶兄高通に多度津1万石を分ける。 |

| 同 佐渡守高矩 | 享保9~宝暦13年 | 将軍吉宗の要請により家宝を上覧する。塩屋別院を建立。 |

| 同 能登守高中 | 宝暦13~文化8年 | 福島湛甫を築造。藩校正明館を創立する。中津御茶所の整備。 |

| 同 長門守高朗 | 文化8~嘉永3年 | 名君。うちわ作りを奨励する。新堀湛甫を築造。『西讃府志』の編纂。 |

| 同 佐渡守朗徹 | 嘉永3~明治2年 | 版籍奉還、廃藩置県後の県知事。『西讃府志』完成。 |

築城にまつわる伝説

歴史にはつきものなのが、伝説の話ですね。この丸亀城にも築城に際して伝説が残されています。

二の丸井戸伝説

丸亀城築城の際、常に裸になって人一倍働く羽坂重三郎という男がいました。彼は、石垣を完成させた功労者です。

殿様も「この城壁なら空を飛ぶ鳥以外は乗り越えられるものはあるまい」とご満悦でした。しかし、これに重三郎は、「鉄の棒があれば、登れます」とすいすいっと登ってみせます。

この言動がよくありませんでした。。

殿様は、これをみて、重三郎を生かしていれば、もし敵に寝返りでもしたら大変なことになると、城内の二の丸井戸の底を探らせ、その間に石を投じて殺してしまいました。

なんとも悲しくおそろしい二の丸井戸の伝説でした。

人柱伝説

これもまた怖い伝説になりますが、雨の降る夕暮れ、一人の豆腐売りが丸亀城の作業場付近で豆腐を売りまわっていました。これを待ち構えた人夫たちは、豆腐売りを捕え、用意した穴に投げ込み、城の人柱として生き埋めにしてしまったのでした。それ以来、雨の降る夜は、犠牲となった豆腐売りの怨霊が「トーフトーフ」と泣き続けると言われているそうです。

怖すぎッ!絶対に雨の降る夜に近づきたくないなぁ~と思ってしまいました(笑)

御城印

丸亀城では、天守で御城印をGETすることができます。

御城印の中央には、1658(万治元)年から丸亀藩主となった京極家の家紋「平四つ目結」が朱色でデザインされています。

アクセス

| 所在地 | 〒763-0025 香川県丸亀市一番丁 |

|---|---|

| 料金 | 大人200円(団体20人以上160円)

小人100円(団体20人以上80円)小~中学生 丸亀市に住所を有する65歳以上の人と心身障がい者(児)とその介護者は無料。 大手一の門は無料です。天守に入る際に料金が発生します。 |

| 開城時間 | 9:00~16:30※入城は16:00まで(但し、1/2,3は10:00~15:00) |

| 駐車場 | 無料(城内資料館南側50台、市民ひろば駐車場22台) |

| 御城印 | あり(300円) |

| 公式HP | https://www.marugame-castle.jp/ |

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は石垣の名城「丸亀城」についてでした。

見返り坂の勾配がキツイとはいえ、石垣を見ながら登るとそこまでしんどさを感じなかったように思います(しんどくないとは言ってない笑)。

それくらい丸亀城の石垣は立派で本当に圧倒されました。

ぜひ、気になる方は一度足を運んでみてください。

にほんブログ村ランキングに参加してます。よろしければ、ポチッとお願いします!

↓応援クリックよろしくお願いします!↓

最後までご覧いただきありがとうございます。

ではこの辺りで。